Rémi Digonnet

Université Jean Monnet de Saint-Étienne

Introduction

Avant de traverser les communs, il faut d’abord s’interroger sur la nature de ceux-ci.

À partir de l’identification des biens communs, naturels ou artificiels, physiques ou numériques, cet article souhaite appréhender la part sensible des communs et plus précisément les représentations sensibles de l’urbanité. C’est la ville, espace commun par excellence, car emprunte de lieux communs, au propre comme au figuré, et sa sensibilité, individuelle par nature mais collective par l’imaginaire qu’elle déploie, qui feront l’objet de cette étude exploratoire. Une première étape théorique consistera à s’interroger sur le bien fondé de la ville en tant qu’espace commun. Une seconde étape pratique permettra de révéler l’imaginaire sensible de la ville à partir d’une étude de corpus sur la perception de la ville à travers des sens. Une troisième étape expérientielle sera l’occasion de traverser littéralement la ville pour tenter d’en reconstruire un paysage olfactif urbain.

1. Traverser les communs

Biens communs

Le bien commun se définit comme une entité partagée, un bien matériel ou immatériel qui profite à tous. Si les ressources naturelles composent à première vue un contingent non négligeable du bien commun, un gradient est toutefois visible entre l’air, l’eau, le feu et la terre. L’air que l’on respire, indispensable à la vie, n’est pas encore contingenté, mesuré ou limité. Il est par essence un bien commun. En dépit de restrictions dans l’espace ou dans le temps, l’eau demeure encore un bien commun dont l’accès s’exerce de plein droit. Le feu, en revanche, laisse peu de place à l’esprit commun car il fut le symbole du pouvoir et de la prospérité. Démocratisé dans les chaumières avec l’avènement de la cheminée individuelle puis dans les villes avec l’invention de l’éclairage public, il a su néanmoins devenir un bien commun pour extraire l’homme de la nuit et du froid. Requalifiée en territoire[1], la terre semble avoir définitivement perdu son origine commune (Vanuxem, 2018). Du bien commun terrestre, ne reste que le mythe. Demeurent néanmoins quelques terres partagées, du parc qualifié de « national » au terrain dit « communal ». Si l’homme a su profiter des biens communs environnementaux avec plus ou moins de succès, il a su également partager ses propres constructions ou artefacts, qu’ils soient matériels (semences, vaccins, etc.) ou immatériels (intelligence artificielle). La mise en partage pour la jouissance du bien commun est une réalité, son mode opératoire reste en revanche variable selon que l’objet commun est fabriqué individuellement (« Encyclopédie » de Diderot) ou collectivement (« Wikipedia »). La « mise au commun » peut être décidée grâce à une « mise en commun ». Les communs définissent un fonctionnement à la fois altruiste et communautaire où une décision commune et partagée permet la jouissance commune de biens ou de services. Nombreuses ont été les expériences issues des communs, à l’échelle d’un territoire (Rome Antique), d’un mouvement (« Flower Power » des années 60), ou encore d’un lopin de terre (jardin ouvrier de la fin du XXe siècle). Divers domaines sociétaux ont tenté de formaliser cette organisation commune, de l’industrie (entreprise autogérée « Lip ») à l’architecture (le « Familistère » de Godin ou l’« Unité d’habitation » de Le Corbusier) en passant par la politique (« communisme »).

Lieux communs

La gestion partagée du bien commun nécessite-t-elle un lieu commun ? À l’heure de la dématérialisation des biens (données, internet, intelligence artificielle, etc.) il semble que le lieu commun ressemble plus à une multitude de lieux non partagés, un éclatement du lieu unique en de multiples retombées géographiques éparses et lointaines. Le lieu commun physique aurait-il tendance à disparaître au profit d’un lieu commun symbolique ? La rencontre physique nécessaire à la cogestion et à la jouissance d’un bien commun aurait-elle cédé la place à une correspondance à distance et à une jouissance individualisée du commun ? Au contraire, on pourrait soutenir que la tendance à la dématérialisation du bien commun renforce paradoxalement l’existence de lieux communs, qu’ils ressortissent de l’alimentation (jardins partagés), de la vente (points de vente collectifs), du travail (espaces de travail partagés ou co-working), ou encore de la mobilité (co-voiturage). Outre le partage de biens, matériels ou immatériels, ces lieux communs sont également souvent le siège d’un partage sensoriel expérimenté ou recherché. Divers motifs illustrent cette mise en commun des sens, qu’il s’agisse du marché aux fleurs (olfactif), du restaurant (gustatif), de la salle de concert (auditif), du cinéma (visuel), ou autres. Les lieux communs sont souvent source de sensorialité[2], à la fois éveil des sens et retour aux sens.

La ville, un lieu commun ?

Perçue comme un agglomérat : « Agglomération relativement importante dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées, notamment dans le secteur tertiaire » (TLFi), la ville répond à une mise en commun qui rassemble en une masse compacte et cohérente un ensemble pour lui donner une apparence unifiée. Qualifiée d’assemblage : « Assemblage ordonné d’un nombre assez considérable de maisons disposées par rues, et limitées souvent par une enceinte. Ville close de murailles. Ville fermée. Ville ouverte. Ville démantelée » (Dictionnaire de l’Académie française, 8ème édition), elle illustre la combinaison des parties (maisons) pour un tout (ville) figuré par une frontière (enceinte). Ce passage de l’individuel au collectif affiche une mise au commun (ensemble des biens). Fait des urbanistes et des architectes, mais également façonnée par les habitants, la ville répond à la définition première de la chose commune : « A. 1. Qui est le fait de deux ou plusieurs personnes ou choses. D’un commun accord ; avoir des goûts communs ; travail commun ; effort commun. Emploi subst. Le commun. Le bien commun. Vivre sur le commun » (TLFi). Composée de propriétés individuelles (maisons, appartements), mais également collectives (voirie, espaces publics, HLM, écoles, hôpitaux, etc.), la ville correspond à la deuxième définition du commun : « A. 2. Qui appartient à un grand nombre ou à une majorité de personnes ou de choses. Le sens commun » (TLFi). Par son fonctionnement et son organisation (éclairage public, gestion des déchets, transports en commun, etc.), elle est conforme à la troisième définition des communs : « A. 3. Qui est propre ou incombe à un ensemble donné. L’intérêt commun ; les charges communes. La maison commune (littér.) » (TLFi). Par transfert métonymique, la ville caractérise les habitants de celle-ci : « Se dit, par extension, de l’ensemble des habitants d’une ville. Toute la ville est allée au-devant de lui. Toute la ville parle de cette nouvelle » (Dictionnaire de l’Académie française, 8ème édition). Le passage de l’individu au collectif relève non plus du commun à proprement parler mais de la communauté (ensemble des personnes). De part sa sociologie observable dans l’« être citadin » ou l’« être habitant », la ville, foncièrement communautaire, développe l’acception de « commun » par extension : « B. 1. P. ext. Qui est répandu dans le plus grand nombre de lieux, chez le plus grand nombre de personnes. Que l’on trouve partout, très répandu. Habituel, fréquent, usuel. Langue commune » (TLFi). Le partage d’une même habitude citadine peut s’observer dans la répétition à outrance, jusqu’à développer le cliché citadin qui s’accommode du sens figuré de « commun » : « B. 2. Au fig. Synon. de ordinaire, vulgaire, sans distinction, banal. Lieu commun. Idée, formule générale souvent répétée et appliquée à un grand nombre de situations » (TLFi). D’un lieu commun propre à un lieu commun figuré, la ville montre ainsi toute sa capacité à exprimer le « commun », qu’il s’agisse de l’espace commun, du bien commun, de l’esprit communautaire ou encore de l’avènement du cliché.

Suite à une première approche théorique et définitoire de la dimension commune de la ville, une approche pratique, reposant sur l’analyse de données issues d’un corpus sur la perception sensible de la ville, permettra de mieux appréhender ce que l’on pourrait nommer les « communs sensibles ».

2. Perceptions sensibles de la ville

Présentation du corpus

Le corpus étudié représente 40 questionnaires issus de 40 participants. Il est composé de 9 hommes et de 31 femmes, âgé(e)s de 18 à 26 ans et compte 12 fumeurs. Chaque participant s’est vu proposer un questionnaire sur la perception sensorielle de la ville[3] au sein duquel chacun devait répondre librement aux questions suivantes : « Comment décririez-vous la ville en termes visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs ou tactiles ? ». Une analyse lexicologique a permis de comptabiliser 660 marqueurs sensibles ou associés :

Du gris, du bitume, des immeubles, des voitures. Beaucoup de gens. Un endroit où le ciel n’existe pas. (P 24)[4] = 6 marqueurs

Ce chiffre global représente environ 16,5 marqueurs en moyenne par participant, soit 3,3 marqueurs en moyenne par sens (5 sens) et par participant (40 participants). On peut toutefois noter que certains participants n’ont rien répondu pour un sens donné, ou n’ont pas pu répondre, comme le souligne la réponse d’un participant : « Je n’arrive pas à décrire la ville de manière gustative » (P 28). Pour un sens donné, le minimum de marqueurs équivaut donc à 0 et le maximum correspond à 17 marqueurs (P 26).

Analyse inter-sensorielle

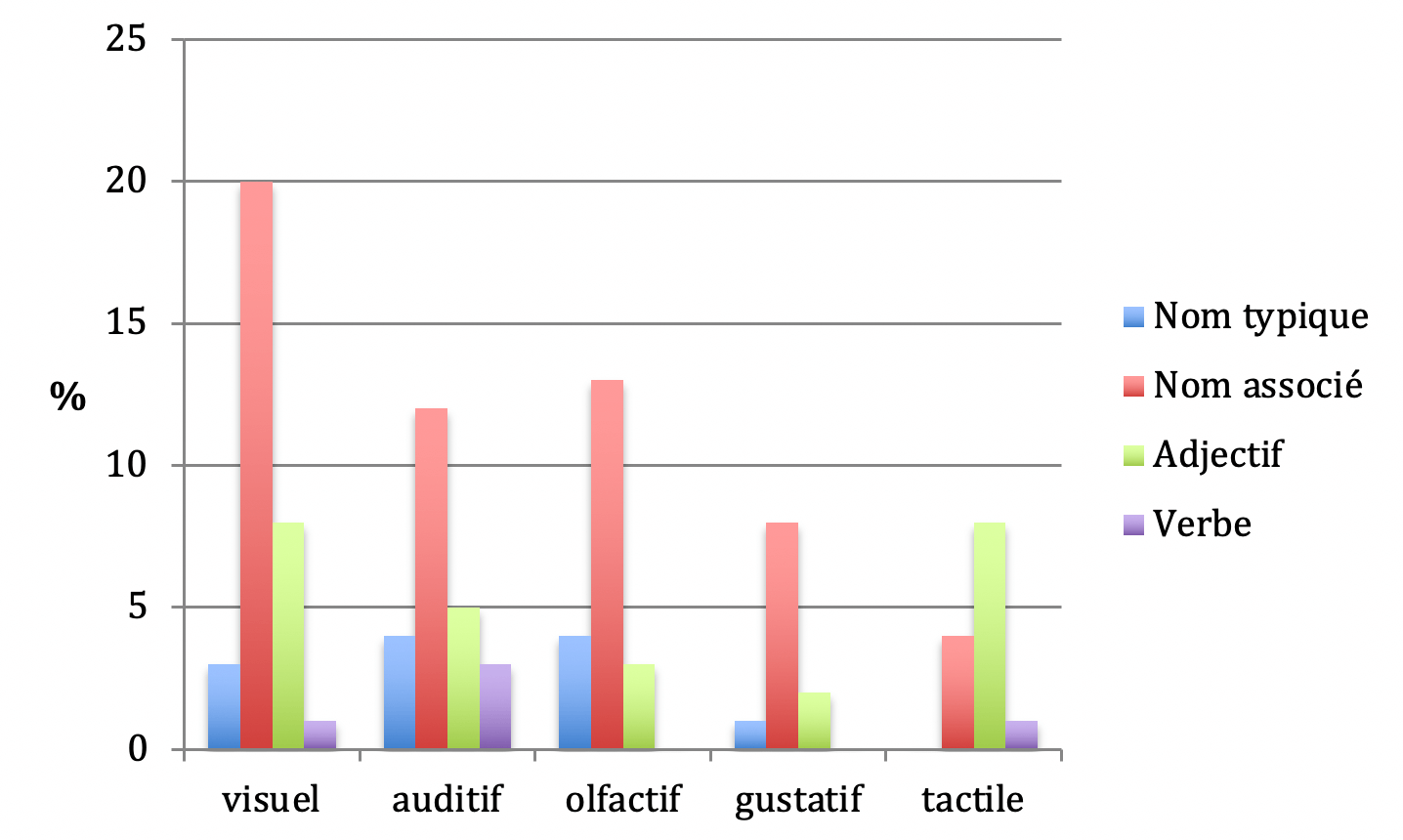

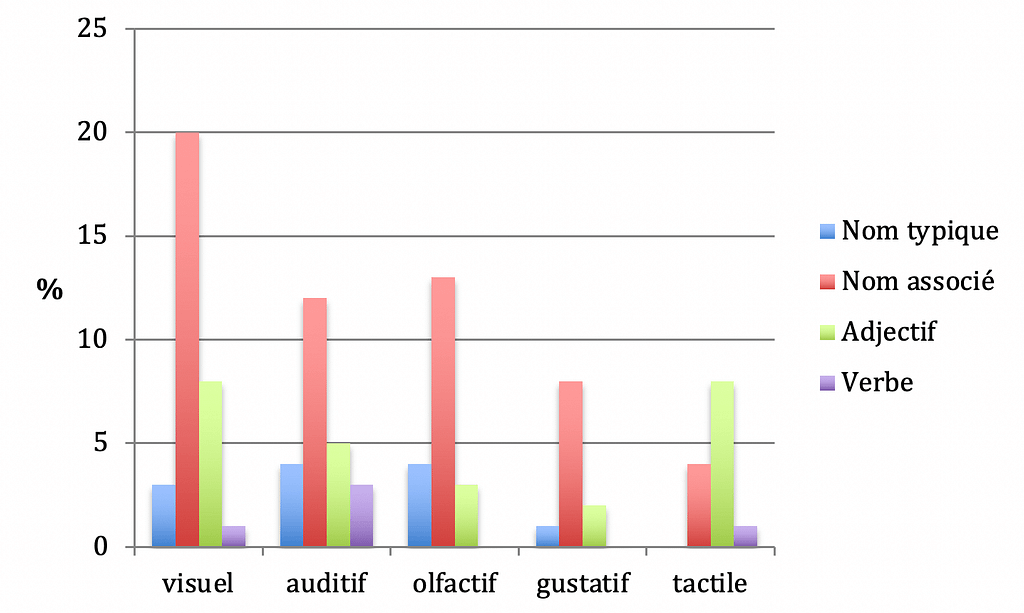

L’analyse des résultats du corpus général montre, au niveau quantitatif, une prépondérance du recours aux marqueurs visuel (32%), auditifs (24%) et olfactifs (20%) au détriment des marqueurs tactiles (13%) et gustatifs (11%) pour la description d’une ville ; ce que confirme, au niveau qualitatif, d’éventuelles absences de réponse pour ces derniers. Deux raisons peuvent expliquer un tel gradient sensible : l’une lexicale quand les sens dits « distants » apparaissent mieux fournis et nuancés en termes linguistiques (Köster, 2002 : 28), l’autre ontologique lorsque les sens dits « de contact », du fait d’une proximité nécessaire, sont logiquement moins fréquemment ressentis, donc décrits (Köster, 2002 : 29). S’agissant des types de marqueurs sensibles, on observe au niveau général, tous sens confondus, une prépondérance aux formes nominales (70%), adjectivales (26%), rarement verbales (4%). La caractérisation sensible de la ville est d’abord exprimée par des noms, qu’ils soient associés (58%) au sensible (ex. voitures) ou qu’ils soient typiques (12%) de l’univers sensible (ex. odeur). Des disparités apparaissent cependant selon les différents sens.

Les noms associés au sensible sont prépondérants pour une description visuelle de la ville. Ceci s’explique sans doute par la facilité et l’habitude, propres à l’observateur, à distinguer les signifiants visuels qui composent une ville (Barthes, 1985 : 264) au détriment des autres sens. En revanche, l’audition et l’olfaction sont logiquement mieux placées en termes de noms typiquement sensibles pour décrire une ville. Par effet compensatoire, le signifiant neutre (voiture) renvoyant prioritairement au visuel, l’ajout d’un nom typiquement sensible (bruit ou odeur) apparaît alors nécessaire à l’expression d’une autre sensation, qu’elle soit sonore (bruit de voiture) ou olfactive (odeur d’essence). La proportion d’adjectifs pour exprimer la ville en termes sensibles est plus importante pour les sens de la vue (8%) et du toucher. En revanche, la proportion de verbes est la plus élevée pour le sens de l’ouïe (3%). Le domaine sonore, dont l’adjectivation apparaît plus limitée que pour les domaines visuel ou tactile dotés de multiples catégories (McLeod, 1987 : 78), compense logiquement par une expression verbale plus élaborée (klaxonner). Ces observations vont dans le même sens. Pour décrire une ville en termes sensibles, le signifiant (voiture) suffit pour désigner la perception visuelle, là ou il ne suffit plus pour exprimer les autres modalités sensibles et exige souvent le recours à un modificateur sensible typique (odeur de, bruit de).

Analyse intra-sensorielle

Le domaine visuel de la ville est d’abord identifiable par sa dimension spatiale lorsque la ville est qualifiée d’espace (5)[5], de lieu (1), d’endroit (1) ou encore de paysage (1), transition de la ville espace vers la ville esthétique (1) construite à travers diverses composantes visuelles : lumière (1) mais surtout couleur (6). La ville est décrite visuellement (1) par un florilège d’expressions propres au domaine de la vision. Les signifiants urbains qui relèvent de la vue s’organisent essentiellement autour des trois pôles communs que sont l’habitat, le transport et le commerce. Les immeubles (12) et les bâtiments (15) composent l’habitat collectif ; la maison (1) individuelle reste peu représentée. Les voitures (13), parfois le vélo (1) et les transports en commun (5), tels que le tramway (4) ou le bus (1) articulent la mobilité (trafic, va-et-vient des voitures) ou le blocage (bouchons, embouteillage) de la ville selon un plan urbain composé d’avenues (2), de boulevards (1), de routes (2), de rues (6) et autres ruelles (1). Ces espaces communs sont dotés d’outils communs : lampadaires (1), parkings (1), panneaux de signalisation (1). Le commerce fait la part belle aux magasins (6), centres commerciaux (1), commerces (1), vitrines éclairées (1), ou autres restaurants (2) et bars (1). D’autres signifiants typiques de la ville composent un tissu urbain communautaire : parcs (1), piscines (1), universités (1), cinémas (1). L’humain enfin se trouve visuellement représenté par les gens (6) souvent pressés (3). La description visuelle de la ville oscille entre quelques qualités neutres (grande, géométrique), positives (dynamique, vivante, lumineuse) à raison d’un tiers, mais surtout négatives (agressive, austère, bruyante, étouffante, sale, etc.) à raison de deux tiers, avec pour illustration la couleur grise (18) maintes fois citée. La proportion des adjectifs visuels avoisine une qualité positive pour deux qualités négatives.

Le domaine sonore de la ville est prioritairement décrit en termes de bruits (23) ou de sons (3). Les signifiants auditifs ressortissent essentiellement de la circulation ou des habitants. Le tramway (6) fait pâle figure face à la voiture (20) ou le trafic (2) de l’automobile (2) et ses composantes sonores, tels que le moteur (7) ou le klaxon (16). L’humain est la deuxième source sonore avec le bruit fait par les gens (7) – qui parlent (10), souvent fort (5), rient (3) ou se disputent (1) –, qu’il s’agisse de discussions (1), conversations (1), voix mélangées (1), cris (2), ou encore du bruit des talons des femmes sur le sol (1). Les bruits d’urgence fabriqués (alarme de bâtiment, sirène de police) font contrepoint aux bruits d’urgence animale (chiens, animaux). La qualification sonore de la ville fait état d’une intensité sonore évidente car bruyante (14), assourdissante (2), animée (1), vivante (1), mais rarement calme (1). Les adjectifs agressif (5), agaçant (1), stressant (1) témoignent d’une ville peu agréable à l’oreille, faite de sons mécaniques (1), artificiels (1), fabriqués (1), et pas naturels (1).

Le domaine de l’olfaction se distingue des autres sens par un recours assez systématique à l’hyperonyme olfactif prototypique odeur (26) pour décrire la ville. La raison principale tient peut-être du fait que le signifiant olfactif n’est pas assez marqué pour signifier la dimension olfactive et qu’il nécessite donc un auxiliaire sensible (odeur de) afin de désambiguïser le propos. L’autre raison, propre au domaine de l’olfaction, peut s’expliquer par l’existence d’un consensus olfactif (Candau et Wathelet, 2011 : 38) autour du terme neutre « odeur » au détriment des autres ressentis olfactifs marqués (parfum, puanteur, fragrance, bouquet, etc.). Les signifiants olfactifs se partagent deux espaces communs distincts : l’un dédié à la circulation automobile où la voiture règne, l’autre consacré à la circulation des habitants où le piéton est roi. L’odeur de la rue (1) est perceptible à travers son air (2), pollué ou saturé de poussière (4), sa surface, de goudron (4), de béton (1), de ciment frais (1), parfois conjuguée à un autre facteur météorologique : pluie sur les pavés (1), pluie sur macadam (1). La voiture (4) est perçue dans sa dimension olfactive par la pollution (16) qu’elle engendre sous la forme de gaz d’échappement (3), de pots d’échappement (7), d’essence (11), de gasoil (1) ou de pétrole (1). Le trottoir est le lieu des odeurs humaines et corporelles : transpiration (3), urine (1), et par extension, cigarettes (3), alcool (1) ou parfum des gens (1). D’autres sources d’odeurs citadines sont le résultat d’un mode de vie urbain collectif, de l’alimentation : restaurant (2), fast-food (1), nourriture (4), friture (2), gaufres (1), crêpes (1), café (1), aux déchets collectifs : poubelles (2), égouts (3), excréments de chiens (1). Les odeurs qui composent la ville sont majoritairement négatives : étouffante (2), mauvaise (2), désagréable (1), nauséabonde (1), non-saine (1), répugnante (1). Les adjectifs qualificatifs font très peu cas de bonnes odeurs (1) ou odeurs neutres (1). Outre le rapport hédonique à l’odeur, quelques adjectifs témoignent de l’intensité : odeur forte (1) et entêtante (1), ou de la fréquence : odeur répétitive (1).

Le domaine gustatif est prototypiquement décrit par le goût (6) ressenti, rarement la saveur (1), qui apparaît peut-être trop précise pour nommer une sensation gustative d’un lieu commun comme la ville. En revanche, on observe une quantification récurrente de ce goût grâce aux quantifieurs totalisants (tout les, tous) ou négativants (sans). Les signifiants gustatifs sont sans surprise les lieux de restauration comme les fast-foods (9), autrement nommés restauration rapide (1), les restaurants (4), les brasseries (1), cafés (1), pubs (2) ou autres lieux gustatifs typiques d’une région ou d’un pays : italien (1), japonais (1). La junk-food (1), ou mal bouffe (1), est davantage représentée que la haute gastronomie (1) par les aliments qu’elle propose : frites (1), hamburgers (1), kébabs (2), pizza (2), sandwichs (2), glaces (1), souvent qualifiée de nourriture grasse (1) ou de nourriture industrielle (2). Les boissons subissent le même sort sucré (1) : apéritifs (1), cocktails (2), limonades (1). Pour indiquer le goût dans la ville, les adjectifs choisis sont soit proprement gustatifs : salé (3) ou sucré (1), soit liés à l’intensité : épicé (1) ou fade (3). Les saveurs sont hétéroclites (1), perçues comme industrielles (3) plutôt que gastronomiques (1).

Le domaine tactile illustre des lacunes descriptives étant donnée la présence dans le corpus étudié d’une seule occurrence propre à cette sensation : le toucher (1). Cette difficulté à décrire une ville en termes tactiles se trouve renforcée par l’absence de réponse de certains participants, ou pire encore, à des réponses explicites, telle que : « Je n’arrive pas à la décrire de manière tactile » (P 28). Les signifiants tactiles de la ville se partagent le terrain entre espaces citadins propices au toucher et matières urbaines. L’espace vertical, les murs (5), et l’espace horizontal, les sols (4), dominent au détriment de quelques repères, tels que la pelouse (1), les bâtiments (1), les poteaux (1) ou les ponts (1). La matière est multiple : béton (3), brique (1), crépis (1), pierre (1), bois (1), plastique (1), goudron (3) au sol, métal (2) des voitures. La carrosserie des voitures (1), les aspérités du béton (1), ou encore les barres de bus (1) permettent une caractérisation plus fine du toucher urbain. Les adjectifs tactiles utilisés pour décrire la ville convoquent souvent une alternance chaud/froid, doux/rugueux, sec/humide. La sensation liée à la température est exprimée par la chaleur (1) avec l’adjectif chaud (2) ou par la froideur (1) avec l’adjectif froid (3). La matière de surface est d’abord caractérisée par la dureté[6] (7) tactile avec la présence de l’adjectif dur (8). La rugosité vient ensuite avec les adjectifs rêche (3), rugueux (3), râpeux (2), irrégulier (1), ou brut (1), voire par le recours à une proposition relative « qui érafle » (1). La douceur est moins perceptible avec les quelques adjectifs, lisse (1) ou moelleuse (1). La sensation liée à l’humidité exprime une ville plutôt sèche (3) qu’humide (1). Enfin, la saleté est perçue par le prisme du toucher, la ville se trouvant qualifiée de sale (6).

Grâce à l’analyse croisée des perceptions sensibles de la ville, un gradient se fait jour. Le domaine visuel affiche une variété d’entités propres au domaine visé (occurrences variées : paysage, couleur, lumière, etc.). Le domaine auditif privilégie une entité sonore (23 occurrences pour bruit) au détriment d’une autre (3 occurrences pour son). Le domaine olfactif repose sur un seul nom prototypique (26 occurrences pour odeur). Le domaine gustatif use d’une référence sensible (6 occurrences pour goût) qu’il quantifie néanmoins (tous, sans). Le domaine tactile est lui caractérisé par une quasi-absence de référence spécifique (une seule occurrence pour toucher). La profusion et la variété des signifiants sensibles pour décrire la ville témoignent d’une articulation logique entre l’homme et la machine. Ce lieu commun qu’est la ville est géographiquement partagé entre les espaces dédiés à l’homme (bâtiments, immeubles, etc.) et ceux réservés à la machine des transports (voiture, bus, tramway, etc.)[7]. Il n’est donc pas surprenant d’observer que l’habitat soit cité dans toutes les catégories sensorielles ou presque, qu’il apparaisse sous sa forme neutre : bâtiment (visuel et tactile) ou sensiblement modifiée : alarme de bâtiment (auditif), bâtiment poussiéreux (olfactif). De même, la machine privilégiée du transport urbain que représente la voiture apparaît dans toutes les catégories ou presque, sous ses différentes formes sensibles : va-et-vient des voitures (visuel), klaxons des voitures (auditif), pots d’échappement (olfactif), carrosserie des voitures qui brûle en été (tactile). Du fait d’une proximité nécessaire et localisée, le gustatif ne partage pas ces propriétés liées à l’habitat ou au transport. Si le végétal (pelouse ou espaces verts éventuels) et l’animal (excréments ou aboiements le plus souvent) sont peu représentés pour décrire la ville, c’est l’humain qui transcende toutes les catégories pour exprimer sa part sensible qui fait partie intégrante de la ville. Construite par et pour les habitants, la ville place logiquement l’humain au centre de son paysage sensible, comme en témoignent les perceptions suivantes : gens qui courent pour aller au travail (visuel), gens qui parlent fort au téléphone (auditif), transpiration des gens dans le métro (olfactif), bouche pâteuse (gustatif), étouffement (tactile). La prise en compte des adjectifs sensibles pour décrire la ville révèle une forte tendance à une perception négative de celle-ci. Sur un total de 172 adjectifs, tous sens confondus, 125 développent une appréciation négative, ce qui représente 72% de la totalité des adjectifs du corpus.

L’analyse linguistique des données du corpus a révélé une photographie sensible de la ville qui correspond à un imaginaire sensible de ce lieu commun. La ville y est d’abord décrite par les sens distants (vue, ouïe), puis semi-distants (olfaction), au détriment des sens de proximité (toucher, goût). Le caractère sensible de la ville transparait par le recours aux formes nominales, qu’elles soient typiques de la sensation (présence d’un gradient sensoriel) ou associées (prééminence de signifiants urbains relatifs à l’homme ou à la machine des transports), adjectivales, avec l’illustration claire d’une dépréciation sensible généralisée, verbales plus rarement.

3. Visualisation sensible d’une ville

Suite à une approche quantitative de la perception sensible de la ville à partir de données collectées, une autre approche, expérientielle cette fois, interrogera la dimension qualitative du sensible urbain[8] avec pour illustration la perception olfactive d’une ville[9] (Saint-Étienne)[10] à travers une tentative de visualisation.

Méthode

L’approche expérientielle de la perception olfactive d’une ville a consisté en une enquête de terrain qui proposait aux 40 participants de déambuler, dans les rues de Saint-Étienne le 23 avril 2018 pour un temps donné (2h) et pour un secteur donné parmi les six secteurs définis préalablement, à la recherche d’odeurs. Chaque participant, doté d’une carte du secteur, d’une nomenclature de catégorisation des odeurs et d’un questionnaire, devait reporter les odeurs ressenties, ou du moins celles qu’il jugeait marquantes, en les situant dans l’espace (numéro de la rue) et dans le temps (chronologie) sous la forme d’un tableau récapitulatif.

Variables

Outre le type d’odeur et sa localisation dans l’espace et dans le temps, un certain nombre de variables étaient demandées pour chaque odeur identifiée. Sur un gradient de 0 à 10, chaque participant devait reporter son ressenti personnel du stimulus olfactif selon trois catégories : l’intensité, l’hédonicité et la familiarité. Un chiffre faible signifiait une faible intensité, une appréciation négative, ou une odeur peu familière. Inversement, un chiffre élevé suggérait une intensité élevée, une appréciation positive, ou une odeur familière. Une dernière colonne était laissée libre pour recueillir d’éventuels commentaires sur l’odeur répertoriée. Ces variables avaient pour but de préciser davantage l’instantané olfactif.

Visualisation

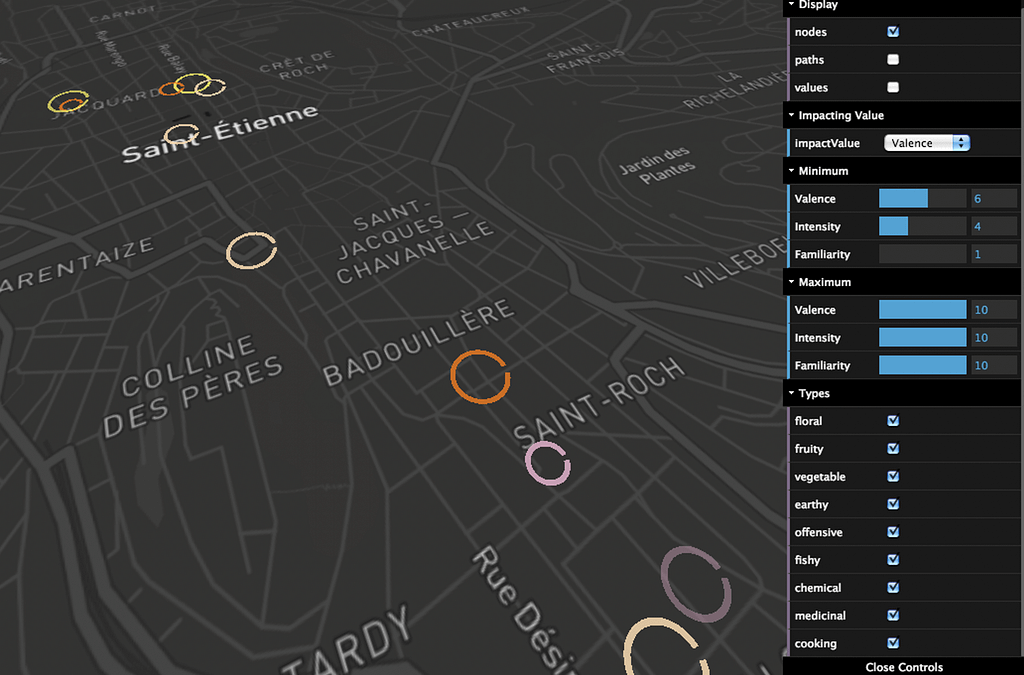

L’analyse des données collectées, dont certaines furent rejetées car problématiques (personne enrhumée, localisation hasardeuse, typologie peu claire, etc.), fut transposée en code informatique pour générer ensuite une visualisation à deux niveaux. Une macro-visualisation qui repose sur l’ensemble des odeurs collectées propose une représentation fixe ou animée des divers chemins olfactifs parcourus par les participants. Une micro-visualisation qui s’attache à caractériser une odeur en particulier selon trois critères (intensité, hédonicité, familiarité) traduit visuellement le profil de l’odeur sélectionnée.

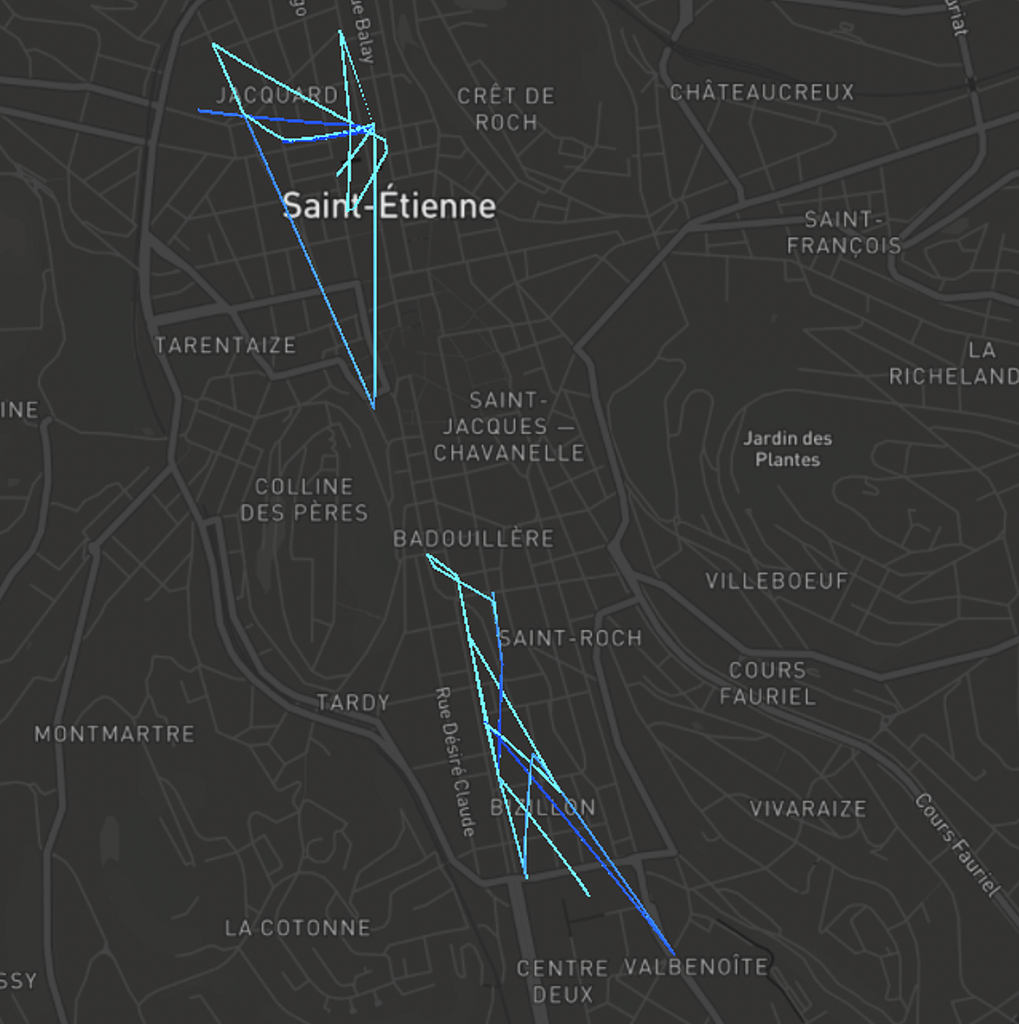

Macro-visualisation

Cette première étape a pour but de situer les odeurs dans l’espace urbain. Elle vise à générer une cartographie olfactive typique d’une ville. Par le quadrillage olfactif de la ville et par ses recoupements éventuels (mutual agreement), cette macro-visualisation souhaite générer un paysage olfactif urbain à la fois dense et fiable. Ainsi certains secteurs ou quartiers d’une ville pourraient-ils bénéficier d’une identité olfactive propre. La collecte des données de terrain a permis de tracer divers chemins olfactifs dans la ville. Sa visualisation propose deux modes de représentation possibles. La macro-visualisation fixe permet de rendre compte d’un « chemin olfactif » et de le stabiliser géographiquement grâce à un tracé de couleur bleu dégradé indiquant le départ du parcours (bleu foncé) et son arrivée (bleu clair).

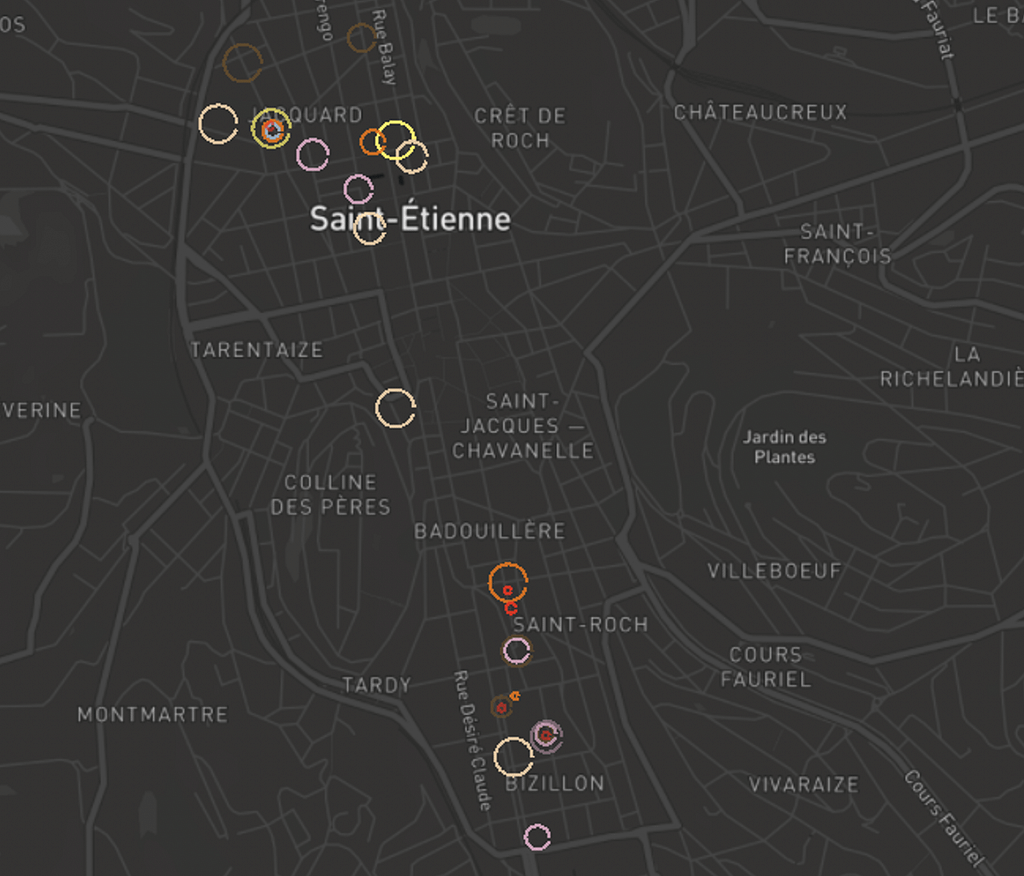

La macro-visualisation animée efface le tracé au profit des seuls « nœuds olfactifs » (odeurs collectées) représentés sous la forme de cercles variés, en taille comme en couleur, qui apparaissent puis disparaissent au fil de l’avancée du parcours concerné. En résulte une visualisation animée sous la forme de pop-up olfactifs.

Ces deux représentations, fixe ou animée, peuvent également être conjuguées pour afficher à la fois le chemin olfactif et les nœuds olfactifs.

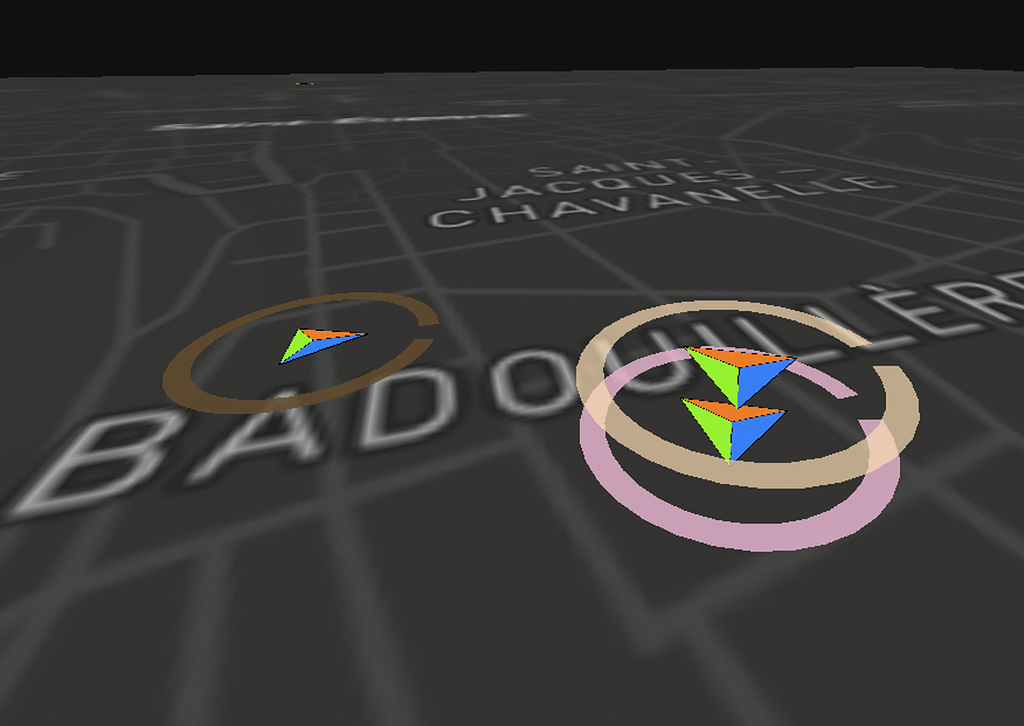

Micro visualisation

Cette deuxième étape souhaite apporter des précisions sur les différentes entités olfactives, sur les différents nœuds olfactifs. Ce n’est plus l’interaction olfactive qui est visée mais l’identification olfactive à proprement parler. Ainsi une odeur particulière pourrait-elle être facilement repérée dans un paysage olfactif urbain. La micro-visualisation opère comme un « zoom » qui permet d’approcher une odeur au plus près pour en connaître son identité. Les diverses caractéristiques de l’odeur en question sont transposées selon divers modes visuels. Chaque odeur (cercle) est d’abord caractérisée par son type (couleur appropriée)[11], sa source (texte en bandeau supérieur) et sa récurrence ou mutual agreement (taille du cercle). La présence d’un triangle polychrome à l’intérieur de chaque cercle indique en outre trois variables propres à l’odeur concernée : intensité, hédonicité et familiarité.

La possibilité de choisir un facteur (un type d’odeur par exemple) ou plusieurs facteurs à la fois (type, intensité, hédonicité, familiarité) ainsi que l’opportunité de graduer ces facteurs permet à la fois de moduler la recherche olfactive et de mener une exploration personnelle d’un paysage olfactif donné.

Des améliorations à la fois spatiales et temporelles pourraient être apportées par la suite, qu’elles prennent la forme d’une densification spatiale ou d’un séquençage horaire plus précis.

Conclusion

Cette exploration sensible de la ville, construite en trois étapes, l’une théorique, l’autre pratique et la troisième expérientielle, a esquissé une traversée sensible des communs urbains. Le paradoxe apparent d’une perception sensible, donc individuelle par nature, d’un espace commun, car fabriqué pour une collectivité, a en réalité engendré une perception sensible commune de la ville, si l’on considère l’avènement d’un imaginaire sensible urbain alimenté le plus souvent par des lieux-communs ou encore la visualisation partagée d’un paysage olfactif urbain. La somme des perceptions individuelles a permis de générer un canevas collectif de la ville, qu’il prenne la forme d’un imaginaire sensible ou d’une cartographie sensible.

Ce travail tripartite : perception, représentation et visualisation du sensible en milieu urbain a esquissé quelques convergences entre un imaginaire et une réalité de terrain, en particulier pour le domaine de l’olfaction (odeurs offensives ou odeurs d’alimentation), qu’il faudrait approfondir et élargir aux autres sens par la suite. Cette étude centrée sur les communs sensibles en milieu urbain pourrait trouver des applications concrètes, grâce, entre autres, à l’outil de visualisation développé, comme par exemple la recherche d’une habitation en fonction de son environnement sensible, olfactif ou autre, la pratique d’un circuit sensible en milieu urbain à des fins touristiques, ou encore plus généralement le témoignage d’un « instantané sensible » d’une ville.

Ouvrages cités

Bailly Émeline, (2018). Oser la ville sensible, Nantes : Cosmografia.

Barthes Roland, (1985). L’aventure sémiologique, Paris : Seuil.

Candau Joël et Wathelet Olivier, (2011). « Les catégories d’odeurs en sont-elles vraiment ? » in Kleiber Georges et Vuillaume Marcel (dirs.), Pour une linguistique des odeurs, ‘Langages n°181’, Paris : Armand Colin, p. 37-52.

Fyfe Nicholas (dir.), (1998). Images of the street : planning, identity and control in public space, London et New York : Routledge.

Grésillon Lucile, (2010). Sentir Paris. Bien être et matérialité des lieux, Versailles : Quae.

Kärrholm Mattias, (2012). Retailising space : Architecture, retail and the territorialisation of public space, Burlington : Ashgate.

Köster Egon Peter, (2002). « The specific characteristics of the sense of smell » in Holley André et al. (dirs.), Olfaction, Taste and Cognition, Cambridge : Cambridge University Press, p. 27-43.

McLeod Patrick, (1987). « Si on sent pas pareil, c’est qu’on nez pas pareil », in Blanc-Mouchet Jacqueline et Perrot Martyne (dirs.), Odeurs, Paris : Autrement, p. 74-79.

Paquot Thierry, (2018). « Paysage, demeure terrestre, don des sensations », in Bailly Émeline (dir.), Oser la ville sensible, Nantes : Cosmografia, p. 9-14.

Pichon Pascale et Herbert Fanny (dirs.), (2014). Atlas des espaces publics : Saint-Étienne, une ville laboratoire, Saint-Étienne : PUSE.

Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi)

Vanuxem Sarah, (2018). La propriété de la terre, Marseille : wildproject.

[1] Pour une définition exhaustive du concept de territoire, voir Retailing Space. Architecture, Retail and the Territorialisation of Public Space(Kärrholm, 2012).

[2] D’après Paquot (2018 : 9), la perception polysensorielle d’un paysage est récente : « Depuis une quinzaine d’années, cette suprématie du regard se trouve chahutée et l’on commence à admettre qu’un paysage se ressent sensoriellement. »

[3] Ce travail d’enquête sur la ville sensorielle s’inscrit dans la redéfinition récente de la ville par sa dimension sensible. Voir Oser la ville sensible(Bailly, 2018).

[4] P 24 pour participant numéro 24.

[5] Le chiffre entre parenthèses qui suit l’occurrence extraite du corpus indique le nombre d’occurrences relevées dans le corpus.

[6] Le nom désadjectival « dureté » issu de l’adjectif « dur » a été comptabilisé dans la catégorie « adjectifs » en raison de son lien très étroit avec l’adjectif.

[7] La rue symbolise cet espace commun de l’entre deux, d’abord voué au piéton, puis à la machine automobile comme le souligne Fyfe (1998 : 2-3) : « Streets had been for walking to work or shops and for socialising. […] The corridor street must be replaced by a new type of street which will be ‘a machine for traffic’ used exclusively by fast-moving mechanical vehicles. »

[8] Ce travail de visualisation du sensible se rapproche davantage de la perspective qualitative et expérientielle des cartes sensibles de Kate McLean que de l’approche quantitative et computationnelle des travaux de Rossano Schifanella.

[9] Pour une approche de la ville fondée sur le sens de l’olfaction, voir Sentir Paris. Bien être et matérialité des lieux (Grésillon, 2010).

[10] Pour une analyse approfondie de l’espace public de la ville de Saint-Étienne, voir Altas des espaces publics : Saint-Étienne, une ville laboratoire(Pichon et Herbert, 2014).

[11] Neuf couleurs ont été recensées : floral (rose), fruity (jaune), vegetable (vert), earthy (marron sombre), offensive (rouge), fishy (bleu), chemical (orange), medicinal (blanc), cooking (marron clair).